「最近、足の先がピリピリ、ジンジンとしびれる……」

「なんだか足の裏に、一枚紙が貼り付いているような違和感がある……」

糖尿病と診断された方の中で、このような体のサインに戸惑っている方はいらっしゃいませんか?その症状、もしかしたら糖尿病の合併症のひとつ、「糖尿病神経障害」のサインかもしれません。

糖尿病は、自覚症状が少ないまま静かに進行することが多い病気として知られています。

厚生労働省の調査によると、日本人の中でも「糖尿病が強く疑われる者」の割合は男性16.8%、女性8.9%と、この10年間で高い水準が続いています。※出典:厚生労働省(令和4年「国民健康・栄養調査」)

現在多くの方が向き合っている糖尿病ですが、血糖値が高い状態をそのままにしておくと、全身の神経や血管が傷つき、さまざまな不調を引き起こす可能性があります。

この記事では、糖尿病患者と関わりの深い医療従事者の筆者が、糖尿病神経障害の症状や原因、セルフケアと予防について詳しく解説します。

【この記事の執筆者】

菊地 君助|医療ライター

医療現場での14年の実務経験を持つ、国家資格(臨床工学技士)保有の医療ライター。 糖尿病合併症の患者様が多く訪れる透析クリニックでの経験を基に、専門的で分かりやすい記事を執筆しています。

【保有資格】臨床工学技士・薬機法管理者・YMAA認証・SEO検定2級

糖尿病神経障害は「早い段階で頻繁に起こる」合併症

糖尿病には、「網膜症」・「腎症」・「神経障害」という3つの代表的な合併症(三大合併症)があります。

三大合併症の中でも糖尿病神経障害は、比較的早い段階から頻繁に起こる合併症です。

神経障害は、以下の表のように「多発神経障害」・「単神経障害」・「神経根症または多発神経根症」の3つに分類されます。

| 分類 | 主な症状 |

|---|---|

| 多発神経障害 | |

| 感覚運動神経障害 | しびれ感、感覚鈍麻、冷感、自発痛、アロディニアなど |

| 自律神経障害 | 瞳孔機能異常、発汗異常、起立性低血圧、胃不全麻痺、便通異常、勃起障害、無自覚性低血糖など |

| 単神経障害 | |

| 脳神経障害 | 外眼筋麻痺(動眼・滑車・外転神経麻痺)、顔面神経麻痺など |

| 体幹・四肢の神経障害 | 手根管症候群、尺骨神経麻痺、腓骨神経麻痺、体幹部の単神経麻痺など |

| 神経根症または多発神経根症 | |

| 分類なし | 糖尿病性筋萎縮症など(典型例は片側〜両側性の臀部・大腿部筋萎縮・筋力低下を呈し疼痛を伴う) |

※出典:日本糖尿病学会(糖尿病診療ガイドライン2024 p.9 表2を一部改変)

神経障害の症状は、分かりやすい「しびれや痛み」だけでなく、立ちくらみや胃の不調など全身にわたって現れる可能性があります。

「もっと早く気づいていれば…」と後悔しないためにも、まずはご自身の体のサインに耳を傾けることから始めていきましょう。

糖尿病合併症に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので併せてお読みください。

早期発見が大切!糖尿病神経障害の症状チェックリスト

「この症状、もしかして神経障害?」と感じたら、まずはご自身の体の状態を確認してみましょう。

この章では、神経障害の代表的な症状を、初期段階から進行した場合まで段階に分けて解説します。

以下のチェックリストを参考にしてご自身の症状を整理し、医師に相談する際にお役立てください。

| カテゴリー | 具体的な症状 | チェック |

|---|---|---|

| 感覚神経の症状 | □ 足の先や裏がピリピリ、ジンジンする | |

| □ 足の裏に何かが貼り付いているような違和感がある | ||

| □ 砂利の上を歩いているような感じがする | ||

| □ 足が異常に冷たい、または熱く感じる | ||

| □ 以前より足の感覚が鈍くなった(ケガに気づきにくい) | ||

| □ 夜になると足の痛みやほてりが強くなる | ||

| 自律神経の症状 | □ 急に立ち上がると、クラっとする(立ちくらみ) | |

| □ 食後、胃がもたれたり、吐き気がしたりすることが多い | ||

| □ 便秘と下痢を繰り返している | ||

| □ 尿の勢いが弱くなった、残尿感がある | ||

| □ 食べていないのに汗をかくなど、汗のかき方がおかしい | ||

| □ (男性の場合)ED(勃起不全)の症状がある | ||

| □ 低血糖の時に、動悸や冷や汗などの症状が出にくくなった | ||

| 運動神経の症状 | □ 足の筋肉が以前より痩せてきた気がする | |

| □ 何もないところで、つまずきやすくなった | ||

| □ 足の指が曲がってきた(変形してきた) |

※日本糖尿病学会の資料などを参考に作成

糖尿病と診断された方で、一つでも当てはまるものがあれば、かかりつけ医に伝えましょう。

初期症状(しびれ・痛みなど)

多くの人が最初に気づくのは、「手足の末端」や「両足の指先や足の裏」に左右対称で現れる感覚の異常です。

以下のような症状が、神経障害の初期症状と言われています。

- しびれ・痛み:「ピリピリ」「ジンジン」としたしびれや、針でチクチク刺されるような痛みを感じる。

- 感覚の異常:「足の裏に一枚うすい紙が貼ってある感じ」「砂利の上を歩いているみたい」といった違和感がある。

- 温度感覚の異常:足が焼けつくように熱く感じたり、逆に氷のように冷たく感じたりする。

就寝時にお布団に入って体が温まると、足がほてったり、痛みで眠れなくなったりするのも、よく見られる症状のひとつです。

自律神経の症状

自律神経は「心臓・胃腸・汗腺」など、自分の意思とは関係なく働く内臓の機能を調整している大切な神経です。

自律神経が障害されると全身にさまざまな不調が現れますが、糖尿病神経障害が原因だと気づかれにくいこともあります。

自律神経の障害による症状として挙げられるのは、以下の通りです。

- 立ちくらみ(起立性低血圧):急に立ち上がったときに血圧の調整がうまくいかず、めまいやふらつきが起こる。

- 胃腸の不調:胃の動きが悪くなり、食後にムカムカしたり、吐き気がしたりする。また、頑固な便秘と下痢を繰り返すこともある。

- 排尿のトラブル:膀胱に尿がたまっても尿意を感じにくくなったり、尿の勢いが弱くなったり、排尿後もスッキリしない感じ(残尿感)がしたりする。

- 汗の異常:体温調節がうまくいかず、下半身は汗をかかないのに、顔や胸など上半身だけ異常に汗をかく。

- ED(勃起不全):男性の場合、勃起に関わる神経が障害されることで起こる可能性がある。

注意が必要なのは「無自覚性低血糖」です。通常、血糖値が下がりすぎると、私たちは冷や汗や動悸、手の震えといった警告サインを感じます。※出典:糖尿病情報センター(低血糖)

しかし、自律神経障害が進むと警告サインを感じなくなり、自覚がないまま突然意識を失うといった、命に関わる事態に陥る危険性が指摘されています。

進行時のサイン(重症度の目安)

神経障害初期のピリピリとした不快な症状がさらに進むと、逆に感覚そのものが鈍くなる「感覚鈍麻(かんかくどんま)」の状態になることがあります。

「感覚鈍麻」は症状が良くなったのではなく、神経の障害がさらに悪化した危険なサインである可能性が高いです。

医療機関では、現在の症状や以下のような診断基準をもとに、神経障害の可能性を判断します。

<医師が使う診断基準の例>

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 症状 | 両足のしびれ、痛み、感覚の異常などがあるか |

| アキレス腱反射 | 両側とも消失しているか |

| 振動覚 | 両側のくるぶしで低下または消失しているか |

| 診断 | 糖尿病があり、他の原因が否定されれば、上記の3項目のうち2項目以上を満たすと「糖尿病性多発神経障害」と診断する |

※出典:日本糖尿病学会(糖尿病診療ガイドライン2024 p.10)

神経の感覚が鈍くなると、画鋲やガラス片を踏んでも痛みを感じなかったり、熱いお風呂でやけどをしてしまったりと、大きなケガにつながるリスクが高まります。

痛みという体からの「警告システム」が作動しなくなるため、注意が必要です。

さらに進行すると筋肉を動かす運動神経にも影響が及び、足の筋肉が痩せてきたり、つまずきやすくなったりすることもあります。

どうして糖尿病で神経障害が起こるのか?

「血糖値が高いと、どうして神経にまで影響が出るの?」と、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

糖尿病性神経障害が起こる主な原因は、血液中の糖分が多い状態である「高血糖」が長い期間続くことです。

高血糖は、体の内側と外側から「じわじわと神経を傷つけていく」ような状態を引き起こします。

これは主に、細い血管が傷つくことによる神経の「栄養不足」と、糖分そのものが神経細胞に与える「直接的なダメージ」という、2つの側面から進行すると考えられています。

1. 神経の「栄養不足」

私たちの体の神経は、脳からの指令を伝えたり体の情報を感じ取ったりする、精密な電気コードのようなものです。

他の体の部分と同様に、神経も細い血管から酸素や栄養を受け取って働いています。

高血糖が続くと、健康な方ではサラサラ流れている血液が「濃い砂糖水」のようにドロドロ・ベトベトになって、細い血管の流れを悪くし傷つけて詰まらせる原因になります。

大切な栄養補給路がダメージを受けると、神経は「栄養不足」の状態に陥り、正常に働きにくくなってしまうのです。

2. 神経細胞への「直接的なダメージ」

血液中にあふれた過剰な糖分は、神経細胞の中に直接入り込んで「ソルビトール」という物質に変わることがあります。

通常の状態ではほとんど作られない「ソルビトール」が、神経細胞の中にゴミのように溜まってしまうと、神経そのものの正常な働きを邪魔してしまうと考えられています。

「ソルビトール」が引き起こす状態は、精密機械である神経の内部に「少しずつサビを発生させていくようなもの」とイメージすると分かりやすいかもしれません。

神経障害の診断|何科に行けばいい?どんな検査をする?

手足のしびれなど、気になる症状に気づいたとき、「何科に行けばいいんだろう?」・「痛い検査をされるのかな?」と不安になりますよね。

この章では、神経障害の診断までの流れを解説します。

神経障害の診断までの流れ

糖尿病神経障害で相談するべきは、糖尿病の治療で現在通院している「内科」や「糖尿病内科」のかかりつけ医です。

かかりつけ医は、あなたの血糖コントロールの状態や他の病気の有無などを総合的に把握しているため、適切な診察をしてくれる可能性が高いです。

神経障害の診断は、まず患者さんからの詳しい症状の聞き取り(問診)から始まり、その後、足を中心とした診察が行われます。

神経障害で行われる検査は、以下のような「痛みなどを伴わない」簡単なものです。

- アキレス腱反射の検査:小さなハンマーでアキレス腱を軽く叩き、足首が自然に動くか(反射)を確認します。神経の伝達が正常かを調べる基本的な検査です。

- モノフィラメント検査:柔らかいナイロン製の糸を足の裏などに当て、触れている感覚があるかを確認します。ごく軽い触覚が保たれているかを調べます。

- 音叉による振動覚検査:「ブーン」と振動する音叉を足のくるぶしなどに当て、振動を感じるか、また何秒間感じられるかを確認します。

上記の検査は、患者さん自身がまだ気づいていないような、ごく初期の神経の変化を客観的に捉えるための重要な役割を果たします。

どれくらいで治る?糖尿病神経障害の治療法

「このしびれや痛みは、もう治らないの?」 これは、患者さんが一番知りたいかつ、不安に思う点でしょう。

糖尿病性神経障害の治療は、以下のように「原因への治療」・「症状への治療」といった2つのアプローチで成り立っています。

- 原因への治療(血糖コントロール):神経障害を引き起こす根本原因を断つ、一番重要な治療。

- 症状への治療(対症療法):今あるつらい痛みやしびれなどの症状を和らげる治療。

この2つの治療法は車の両輪のようなもので、糖尿病神経障害を治療する上でどちらか一方だけでは不十分です。

原因への治療(血糖コントロール)

糖尿病性神経障害の「根本的な治療法」と言えるのが、良好な血糖コントロールです。

「食事療法」・「運動療法」に加え、場合によっては薬を用いて血糖値を安定させることで、神経障害の発症を防ぎ、進行を抑える上で効果的であると期待されています。

神経障害が初期の段階であれば、血糖値を安定させることで、しびれや痛みといった症状が改善する可能性があります。

「高血糖状態」によって一度深く傷ついた神経を元通りにすることは難しい場合もありますが、更なる悪化を防ぎ、症状を軽くすることは可能です。

症状への治療(対症療法)

神経障害によるつらい痛みやしびれは、日常生活の質(QOL)を大きく低下させます。痛みや痺れなどの症状を和らげるために、対症療法として薬物療法が行われることがあります。

一般的な痛み止めは効果が限定的であることが多く、「神経の痛みに特化」した以下のような種類のお薬が用いられます。

| 薬の種類(分類) | 期待される働き | 主な薬剤名の例 |

|---|---|---|

| Ca²⁺チャネルα2δリガンド | 過剰に興奮した神経を鎮め、痛みを和らげます | プレガバリン、ミロガバリン |

| SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) | 脳内で痛みを抑える神経の働きを強めます | デュロキセチン |

| 三環系抗うつ薬 | 痛みを抑える神経系に作用します | イミプラミン、アミトリプチリン |

※日本糖尿病学会(糖尿病診療ガイドライン2024)などを参考に作成

「なぜ痛みに抗うつ薬?」と不思議に思われるかもしれませんが、一部の抗うつ薬はうつ病だけでなく「脳が痛みを感じる神経の回路」に直接働きかけるため、神経の痛みに有効とされています。

どのお薬が合うかは症状や体質によって異なりますので、必ず医師と相談しながら治療を進めましょう。

セルフケアと予防|今日からできること

神経障害が進行した症状である「感覚鈍麻(感覚が鈍くなる)」になると、足の小さな傷が大きなトラブル「潰瘍や壊疽(えそ)」につながる危険性が高まります。

ご自身の体を守るため、毎日の「フットケア(足のおていれ)」を習慣にすることが重要です。

フットケアのポイントとして挙げられるのが、以下の4つです。

- 自分の足を毎日観察する

- 足を清潔に保つ

- 正しく爪をきる

- 自分にあった靴を選ぶ

フットケアは、医師が行う治療と並ぶ、患者さん自身が行うべき大切な「生活の中の治療」と言えます。

1. 自分の足を毎日観察する

お風呂上がりなど時間を決めて、足全体を隅々まで見て、触って確認しましょう。

観察ポイントは以下の通りです。

- 傷、タコ、ウオノメ、水虫、腫れはないか?

- 皮膚の色がおかしい部分はないか?

- 乾燥やひび割れはないか?

観察する際、足の裏など見えにくい場所は手鏡を使ったり、ご家族に協力してもらったりしましょう。

2. 足を清潔に保つ

足を洗う際、石鹸をよく泡立てて指の間まで優しく洗いましょう。

洗った後は、ゴシゴシこすらずにタオルで押さえるようにして水分をしっかり拭き取ります。

乾燥が気になる場合は保湿クリームを塗りますが、指の間は蒸れやすいので避けましょう。

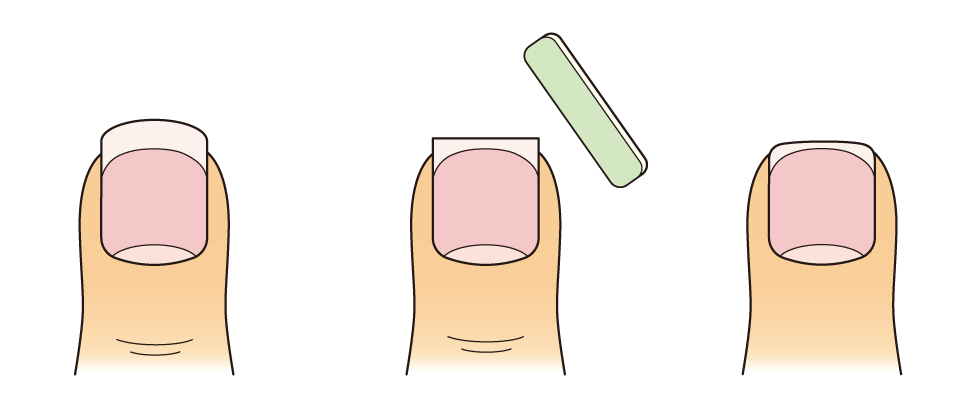

3. 正しく爪を切る

爪を切る際、深爪は絶対に避けましょう。

爪の角を深く切り込まず、指の先端と同じくらいの長さで、まっすぐに横に切る「スクエアオフカット」が基本です。

※出典:日本創傷外科学会(陥入爪・巻き爪(かんにゅうそう・まきづめ))

4. 自分に合った靴を選ぶ

靴は足を守る大切な道具です。

つま先に1cmほどの余裕があり、幅が合っていて、素材が柔らかい靴を選びましょう。

足のトラブルを防ぐためにも靴を履く前には、中に小石などの異物が入っていないか必ず確認する習慣をつけてください。

Q&A|糖尿病神経障害に関するよくある疑問

この章では、糖尿病神経障害に関して多くの方が抱く疑問について、一問一答形式でお答えします。

糖尿病神経障害は治るのか?どれくらいで改善する?

神経障害によって一度傷ついた神経を完全に元に戻すのは難しいですが、良好な血糖コントロールを続けることで、進行を食い止め、症状を和らげることは期待できます。初期であれば症状が改善する可能性もありますが、数ヶ月から年単位の取り組みが必要です。

障害者手帳の対象になる?

しびれや痛みだけでなく、歩行など日常生活に著しい支障がある場合、対象となる可能性があります。詳しくは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口などにご相談ください。

重症化したらどうなる?後遺症は?

神経障害が重症化すると、感覚が麻痺して足の傷に気づかず壊疽(えそ)を起こして足を切断するケースや、痛みを感じないまま心筋梗塞を起こすリスクが指摘されています。重篤な事態を避けるためにも、早期治療と日々のセルフケアが重要です。

まとめ|体のサインを逃さず糖尿病神経障害を予防しよう!

今回は、糖尿病の合併症の中でも「早い段階で頻繁に起こる」糖尿病神経障害について、症状や原因、セルフケアと予防について解説しました。

この記事で解説した重要なポイントは、以下の通りです。

- 糖尿病神経障害は、早い段階から起こる頻度の高い合併症であること。

- 神経障害の症状は足のしびれだけでなく、立ちくらみや胃の不調など全身に現れること。

- 神経障害の原因は「高血糖」であり、「血糖コントロール」が治療において重要であること。

- 神経障害が進行して感覚が鈍くなると危険なため、毎日の「フットケア」重要であること。

足のピリピリとしたしびれは、あなたの体からの大切なSOSサインかもしれません。

神経からのサインを見逃さず、「おかしいな」と感じたら一人で抱え込まずに、ぜひかかりつけの医師に相談してください。

参考文献

・10 章 糖尿病性神経障害 | 日本糖尿病学会https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/10.pdf

・神経障害 | 糖尿病情報センター(国立国際医療研究センター)

https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/060/060/01.html

・フットケア | 糖尿病情報センター(国立国際医療研究センター)

https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/040/070/11.html

・糖尿病神経障害 | e-ヘルスネット(厚生労働省)https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-037.html

・糖尿病の合併症 | 公益社団法人日本糖尿病協会https://www.nittokyo.or.jp/modules/beginner/index.php?content_id=4

・糖尿病性神経障害 | 健康長寿ネット

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/tounyoubyou/tounyou-shinkei.html

・糖尿病神経障害 (とうにょうびょうしんけいしょうがい)とは | 済生会https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/diabetic_neuropathy/