「糖尿病って診断されたけど、病院行くのが面倒……」

「自覚症状ないから、糖尿病だけど何もしなくて平気だよね?」

糖尿病と診断された方の中で、このように思っている方もいるのではないでしょうか?

糖尿病は自覚症状なく病状が進行するため、「サイレントキラー」と呼ばれています。糖尿病を治療せず放置すると神経や血管に障害がおき、体のさまざまな部位に不具合が起こる合併症を引き起こす可能性があります。

現在、日本国内では糖尿病で治療を受けている総患者数が579万1,000人にのぼり、多くの方が糖尿病と向き合っています。※出典:厚生労働省(令和2年(2020)「患者調査の概況」)

この記事では、糖尿病患者と関わりの深い医療従事者の筆者が、「糖尿病の合併症とは何か」・「ご自身の体を守るために何ができるのか」を、一緒に考えていきたいと思います。

【この記事の執筆者】

菊地 君助|医療ライター

医療現場での14年の実務経験を持つ、国家資格(臨床工学技士)保有の医療ライター。 糖尿病合併症の患者様が多く訪れる透析クリニックでの経験を基に、専門的で分かりやすい記事を執筆しています。

【保有資格】臨床工学技士・薬機法管理者・YMAA認証・SEO検定2級

糖尿病合併症とは?静かに進行する「サイレントキラー」

糖尿病合併症とは、血糖値が高い状態が続くことで全身の血管や神経が傷つき、さまざまな不調が現れる状態です。

糖尿病合併症が原因で命を落とす方も少なくなく、糖尿病による年間死亡者数は1万5,917人と報告されています。※出典:厚生労働省(令和4年(2022)「人口動態統計(確定数)の概況」)

糖尿病の合併症は、以下の表のように「細い血管」と「太い血管」によって起こる障害に分けられます。

| 合併症の種類 | どんな病気か | 主な症状の例 |

|---|---|---|

| 三大合併症(細い血管の障害) | ||

| 糖尿病神経障害 | 手足の神経が傷つく病気 | 足先のしびれ、痛み、感覚が鈍くなる |

| 糖尿病網膜症 | 目の奥の血管が傷つく病気 | 視力低下(進行するまで自覚症状は出にくい) |

| 糖尿病腎症 | 腎臓のフィルター機能が壊れる病気 | むくみ(進行するまで自覚症状は出にくい) |

| 大血管障害(太い血管の障害) | ||

| 脳血管障害 | 脳の血管が詰まったり、破れたりする病気 | 手足の麻痺、ろれつが回らない |

| 虚血性心疾患 | 心臓の血管が詰まったり、狭くなったりする病気 | 胸の痛み(痛みを感じない場合もある) |

| 末梢動脈疾患 | 足の血管が詰まり、血流が悪くなる病気 | 歩くと足が痛む、足が冷たい |

糖尿病の多くは、痛みなどのサインがなく静かに進行するため「サイレントキラー」とも呼ばれます。

しかし、糖尿病合併症は正しい知識を持つことで、発症や進行を遅らせることが期待できます。

「もっと早めに合併症対策と向き合えば良かった……」と後悔しないためにも、一緒にご自身の体を守るための方法を考えていきましょう。

自覚症状が出にくい理由

糖尿病合併症の自覚症状が出にくい理由として、主に2つの要因が挙げられます。

1つ目は、合併症の「神経障害」によって、痛みを感じる体の警報システムそのものが鈍くなるためです。痛みを感じにくくなることで、足の小さな傷などにも気づきにくくなります。

2つ目は、血管のダメージが非常にゆっくりと進むため、体に変化として現れにくいためです。「最近、なんかおかしいな……」と感じたときには、病状が進んでいることも少なくありません。

以上の理由により合併症の自覚症状が出にくいため、症状がないうちからの定期的な検査が、糖尿病合併症の予防に重要と言えるでしょう。

合併症が生活に与える影響

糖尿病合併症が進行すると、普段の生活に変化が起こる可能性があります。

失明に至る網膜症・人工透析が必要になる腎症・足の切断につながる足病変などの合併症になってしまうと、これまで当たり前にできていたことが難しくなる状況が考えられます。

「トイレ行くにも手を借りなければいけないのか……」「車が運転できないから自分で移動ができない……」など、自分の体を思うように動かせなくなるストレスは、計り知れないでしょう。

なぜ合併症が起こるのか?

そもそも、なぜ血糖値が高いと合併症につながるのでしょうか。

理由として、血液がドロドロの状態になり、血管と神経を傷つけてしまうことが挙げられます。

この章では、血管と神経を傷つける原因について解説します。

高血糖が血管を傷つけるメカニズム

健康な血管は、しなやかで弾力のあるホースのように、血液の流れがスムーズです。しかし、血糖値が高い状態が続くと、血液が「濃い砂糖水」のようにベトベトになり、流れが悪く血管の内壁を傷つけてしまいます。

傷ついた血管は硬くなってもろくなり、「動脈硬化」という状態を引き起こします。

動脈硬化が進んだ血管は狭く、詰まりやすいです。結果として心臓や脳などの重要な臓器に十分な血液を送れなくなり、心筋梗塞や脳梗塞など重篤な合併症を引き起こしまうのです。

神経がダメージを受ける仕組み

私たちの体の神経は、脳からの指令を伝えたり体の情報を感じ取ったりする、精密な電気コードのような役割を果たしています。

実は、神経も細い血管から栄養や酸素を受け取って働いているのです。 高血糖によって細い血管の流れが悪くなると、神経は栄養不足に陥ってしまうことがあります。

さらに、過剰な血液中の糖分が神経細胞に直接ダメージを与え、しびれや痛み、感覚の麻痺といった症状へとつながっていきます。

「し・め・じ」で覚える三大合併症と症状

糖尿病の合併症の中でも、細い血管が傷つくことで起こる代表的なものが三大合併症です。

三大合併症は覚えやすいように、以下のようにそれぞれの頭文字をとって「し・め・じ」と呼びます。

- し:神経障害

- め:網膜症(目の病気)

- じ:腎症(腎臓の病気)

三大合併症の中でも腎症は、進行すると人工透析が必要になるケースがあり、現在の透析患者さんの原因疾患で最も多いのが糖尿病性腎症(39.5%)となっています。※出典:日本透析医学会(日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況(2022年末)」)

この章では、糖尿病の三大合併症「し・め・じ」について、それぞれの特徴を解説します。

【し】糖尿病性神経障害(手足のしびれ・感覚異常)

糖尿病合併症の中で、比較的早い段階から現れるのが糖尿病性神経障害です。症状としては両足の指先や裏側が「ジンジン」、「ピリピリ」としびれたり、感覚が鈍くなったりします。

感覚が鈍くなると、ケガや火傷に気づきにくくなり、足のトラブルの原因になることもあります。

ケガをすると傷口が血流不足で治りにくかったり、歩きにくくなることで筋力が低下したりするため、生活の質を落とすことになりかねません。

糖尿病性神経障害については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。

【め】糖尿病性網膜症(視力低下・失明のリスク)

糖尿病性網膜症は、目の奥にある「網膜」という部分の細い血管が傷つく病気です。かなり進行するまで自覚症状が出にくく、気づいたときには視力が大きく低下していることもあります。

糖尿病網膜症は、日本における成人の失明原因の上位を占める病気です。※出典:日本眼科学会(糖尿病網膜症)

しかし、定期的な眼科検診で早期に発見し、適切な治療を受ければ、視力低下を防げる可能性が高まります。

糖尿病性網膜症については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。

【じ】糖尿病性腎症(腎不全・人工透析の原因)

糖尿病性腎症は、血液をろ過して老廃物を取り除く「腎臓」の機能が、徐々に失われていく病気です。腎不全初期には自覚症状がほとんどありません。

進行すると体に余分な水分や老廃物がたまり、むくみやだるさなどの症状が現れます。最終的に糖尿病性腎症が進行し腎臓が機能しなくなると、命を維持するために人工透析が必要になる場合があります。

通院して週3回4時間ずつ、透析治療を受ける必要があり、ライフスタイルが大きく制限されてしまいます。

「え・の・き」で覚える大血管合併症のリスク

細い血管だけでなく、心臓や脳につながる太い血管の動脈硬化も、命に関わる深刻な病気を引き起こします。

糖尿病患者さんの死因の第1位は悪性新生物、第2位は感染症、第3位は血管疾患(脳・心血管疾患)との研究が発表されており、大血管合併症がいかに危険かがわかります。※出典:厚生労働省(令和4年(2022)「人口動態統計(確定数)の概況」)

大血管合併症は、以下のように「え・の・き」で覚えておきましょう。

- え ん(脳)の血管障害:脳梗塞など

- の う(胸)の痛み:心筋梗塞など

- き ゃく(脚)の動脈硬化:下肢動脈疾患

この章では、大血管障害「え・の・き」について、それぞれの特徴を解説します。

【え】脳梗塞・脳出血(突然の発作・言語障害)

脳の血管障害は、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)する病気です。

突然、手足が動かなくなったり、ろれつが回らなくなったりする発作を引き起こし、後遺症が残ることも少なくありません。

糖尿病の人は、健常者と比較して脳梗塞を発症するリスクが高まることが知られています。脳の合併症を防ぐためにも血糖値だけでなく、血圧の管理も重要と言えます。

【の】心筋梗塞・狭心症(胸の痛み・無痛性心筋梗塞)

心筋梗塞・狭心症は、心臓に血液を送る血管が狭くなったり、詰まったりする病気です。突然、胸に激しい痛みが起こり、命を落とす危険もあります。

特に注意したいのが、神経障害の影響で痛みを感じないまま心筋梗塞を起こす「無痛性心筋梗塞」です。※出典:日本医事新報社(無痛性心筋梗塞は糖尿病の神経障害のみが原因か?)

息切れや吐き気など、いつもと違う症状があれば、早めに医師に相談しましょう。

【き】下肢動脈疾患(足の血流障害・切断リスク)

下肢動脈疾患は、足の血管の動脈硬化が進み、血流が悪くなる病気です。歩くとふくらはぎなどが痛くなり、休むと治まる「間歇性跛行(かんけつせいはこう)」という症状が特徴です。※出典:長崎市医師会(長崎新聞健康欄|間欠性跛行)

血流が悪くなると足の傷が治りにくくなり、細菌に感染して組織が死んでしまう「壊疽(えそ)」を起こすことがあります。

下肢動脈疾患は神経の障害で気づきにくく、知らないうちに重症化しやすいので、早めに見つけることが大切です。

糖尿病合併症を防ぐ5つの対策

糖尿病の合併症は怖いものですが、日々の生活習慣を見直すことで、合併症を防ぐことが期待できます。

国も合併症予防の重要性を認識しており、厚生労働省が公開するコラムでも、治療と定期的な検査の必要性が呼びかけられています。※出典:厚生労働省(糖尿病の合併症)

この章では、以下のような「今日から始められる5つの対策」をご紹介します。

- 食事療法

- 運動療法

- 禁煙

- 定期健診

- 血糖コントロール

食事療法(野菜から食べる・血糖値の急上昇を防ぐ)

食事療法は血糖コントロールの基本であり、糖尿病の合併症を防ぐための重要な対策の一つです。※出典:糖尿病情報センター( 糖尿病の食事のはなし(基本編) )

食事の際、「野菜・きのこ類」→「肉・魚類」→「ごはん・パン」の順番で食べる「ベジファースト」を心がけてみましょう。

食物繊維を先に摂ることで、食後の血糖値の急激な上昇を穏やかにする効果が期待できます。

また、よく噛んでゆっくり食べることも、食べ過ぎを防ぎ、血糖値の安定に役立つ可能性があります。

運動療法(ウォーキングや軽い筋トレを習慣に)

ウォーキングなどの有酸素運動は、血糖値を下げるのに役立つと報告されています。※出典:糖尿病情報センター(糖尿病の運動のはなし)

まずは「少し汗ばむかな」と感じるくらいのペースで、1日20~30分程度から始めてみましょう。

エレベーターを階段に変えるなど、日常生活の中でこまめに体を動かすことも大切です。無理なく、長く続けることを目標にしましょう。

禁煙(血管を守る最重要ポイント)

喫煙は、動脈硬化を進行させ、血管を傷つける大きな原因のひとつです。※出典:日本動脈硬化学会(禁煙は動脈硬化予防の第一歩)

糖尿病の方がタバコを吸うと、合併症のリスクがさらに高まることが知られています。

ご自身の体を守るため、そして大切なご家族のためにも、禁煙に取り組むことが強く推奨されます。

定期健診(眼底検査・尿検査・足のチェック)

糖尿病合併症は、自覚症状がないまま進行します。だからこそ、定期的な検査で体の状態をチェックすることが何よりも重要です。

年に一度の眼科受診(眼底検査)、定期的な尿検査、そして診察時の足のチェックは、合併症を早期に発見するために必要不可欠です。症状がなくても、必ず受診するようにしましょう。

血糖コントロール(HbA1cを安定させる)

ここまでお話しした食事や運動といった習慣は、すべて「良好な血糖コントロール」という一つの目標につながっています。

その達成度を示す「成績表」とも言えるのが、「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という検査値です。

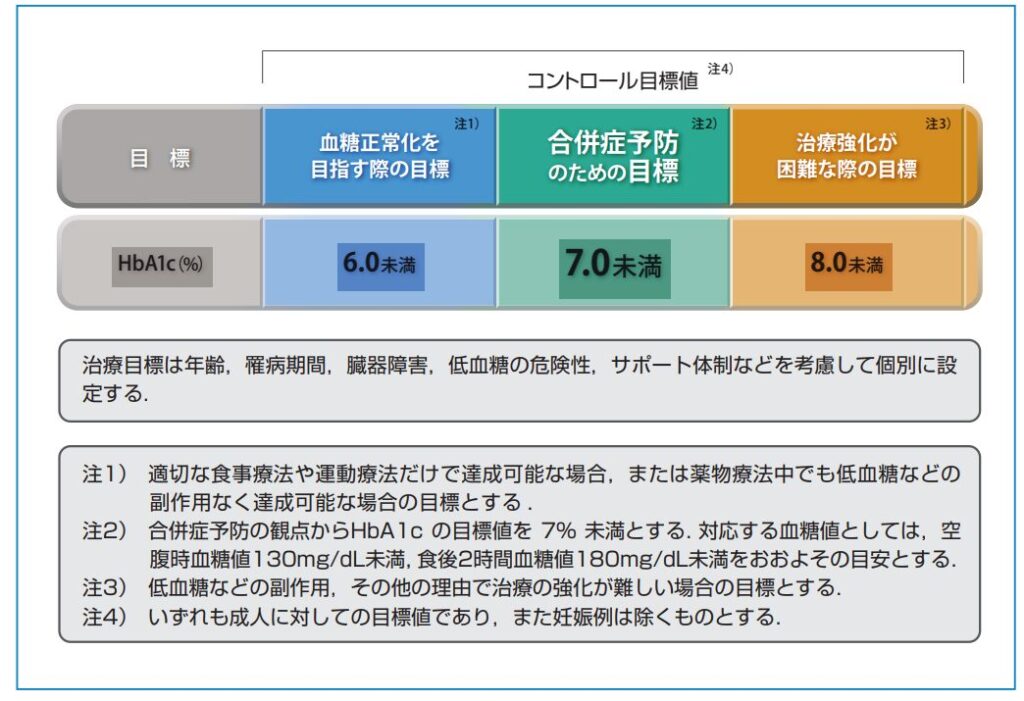

以下の図のように、HbA1cの管理目標値は合併症予防のために、7.0未満に設定されています。

HbA1cの値を、主治医と相談して決めた目標の範囲内で安定させることが、合併症を予防するための最も重要で強力な対策となります。

Q&A|糖尿病合併症に関するよくある疑問

ここでは、糖尿病の合併症に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

最悪の場合、どうなるの?

糖尿病合併症が進行すると、失明、人工透析、足の切断、あるいは心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる状態にいたる可能性があります。

しかし、これらの深刻な事態は、早期からの適切な治療と生活習慣の見直しによって、その多くが避けられる可能性があります。

足切断のリスクはある?

残念ながら足切断のリスクはあります。

「神経障害で傷に気づかず、血流障害で傷が治らず、免疫力の低下で感染しやすくなる」という悪循環が原因です。

しかし、毎日ご自身の足を観察し、清潔に保つ「フットケア」を習慣にすることで、切断のリスクを大幅に減らすことが可能です。※出典:一般社団法人日本フットケア・足病医学会(自宅でできるフットケア)

寿命は縮まる?

糖尿病合併症の中で心筋梗塞や脳梗塞などを発症すると、健康に過ごせる時間が短くなる可能性が報告されています。※出典:公益財団法人日本心臓財団(循環器疾患を予防して健康寿命を延ばそう!)

しかし、血糖値を良好にコントロールし、合併症を予防できれば、健康な方と変わらない生活を長く続けることも十分に期待できます。

症状がなくても病院に行くべき?

病院には必ず行くようにしてください。

この記事で何度もお伝えしたように、糖尿病の合併症は「静かに進行」します。糖尿病合併症の症状が出たときには、すでに病状が進んでいることが少なくありません。

定期的な受診は、合併症を防ぐために最も重要な手段の一つです。

まとめ|糖尿病としっかり向き合い、合併症を予防しよう

今回は、糖尿病の合併症の種類・症状・予防策について解説しました。

糖尿病合併症は深刻な病状にいたることがありますが、適切に治療を行えば防げるものです。

「ごはんから食べたいところだけど、野菜から食べてみよう!」・「最近運動不足だから少し歩いてみよう!」など、毎日の小さな積み重ねが合併症を防ぐ対策となります。

糖尿病になったら放置せずに通院し、主治医や家族と相談しながら、焦らずご自身のペースで治療を続けていきましょう。

参考文献

・糖尿病診療ガイドライン 2024 | 日本腎臓学会

https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/22.pdf

・合併症 | 糖尿病情報センター(国立国際医療研究センター)https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/060/index.html

・治療のはなし | 糖尿病情報センター(国立国際医療研究センター)

https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/040/index.html

・糖尿病|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b7.html

・9 糖尿病性腎症|糖尿病性腎症ガイドライン

https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/09.pdf

・糖尿病合併症から身を守る|東京都医学総合研究所

https://www.igakuken.or.jp/medical/medical03/03-1.html

・腎・高血圧内科|糖尿病腎症|順天堂大学医学部附属順天堂医院

https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/zinzo/disease/disease04.html